감각신경성 난청 유전자 분석 과정 요약 /이미지=구글

감각신경성 난청 유전자 분석 과정 요약 /이미지=구글

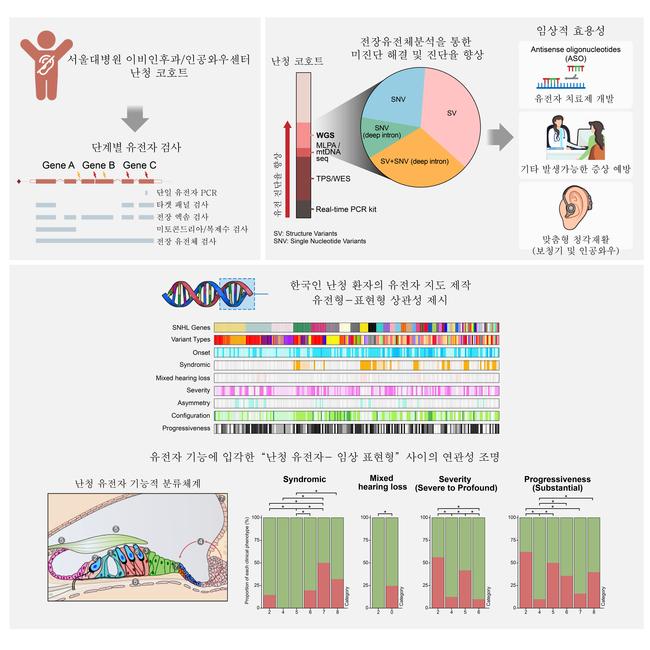

한국인의 감각신경성 난청에 대한 유전적 원인을 체계적으로 규명하고, 맞춤형 유전자 치료의 가능성을 열 수 있는 유전자 지도가 국내 연구진에 의해 처음으로 완성됐다.

서울대학교병원 연구팀(소아이비인후과 이상연 교수, 임상유전체의학과 채종희·이승복 교수, 이노크라스 고준영 박사, 스탠포드대 박성열 박사)은 전장유전체분석(WGS)을 포함한 통합 유전자 분석 방식을 통해 감각신경성 난청(SNHL)의 유전적 원인을 규명하고, 한국인에 특화된 난청 유전자 지도를 구축했다고 3일 밝혔다. 연구 결과는 세계적인 학술지 Cell Reports Medicine 최신호에 게재됐다.

연구팀은 서울대병원 이비인후과 및 인공와우센터에 등록된 394개 가계(총 752명)를 대상으로 유전자 분석을 실시했다. 이번 연구의 핵심은 단계적 접근 방식이다.

먼저, GJB2 등 주요 유전자를 단일 유전자 검사로 선별하고, 이어 타겟패널검사(TPS), 전장엑솜검사(WES), 마지막으로 전장유전체분석(WGS)까지 확대해 정밀 분석을 수행했다.

그 결과, 전체 394 가계 중 219 가계에서 유전적 원인을 규명했으며, 특히 WGS를 통해 기존 방식으로는 밝혀내지 못했던 변이를 추가로 19.2% (44가계)나 확인하는 성과를 거뒀다. 이는 전체 진단율을 약 20% 끌어올린 수치다.

이번 연구의 가장 큰 의의는 딥인트론(deep intron) 변이와 구조적 변이를 국내에서 처음으로 정밀하게 밝혀냈다는 점이다. 기존 엑솜 기반 검사(WES)로는 엑손 외 영역, 즉 단백질을 만들지 않는 '비코딩 영역'은 분석이 어려워, 많은 원인 변이가 놓쳐졌다.

특히 대표적인 유전성 난청 질환인 '어셔증후군(USH2A 유전자)'에서 발견된 3종의 딥인트론 변이는 스플라이싱 오류를 유발하여 단백질 기능을 망가뜨리는 것으로 나타났다. 연구팀은 이러한 변이가 향후 RNA 기반 유전자 치료제 개발에 중요한 타깃이 될 수 있다고 밝혔다.

기존의 유전성 난청 연구는 주로 서구 인종을 대상으로 한 것이어서, 한국인을 포함한 동아시아인의 유전자 특성과는 거리가 있었다. 이번 연구는 한국인에 특화된 변이 지도를 제시하며, 유전형(Genotype)과 표현형(Phenotype) 간 관계를 체계적으로 분석했다는 점에서 의미가 크다.

이상연 교수는 “기존 검사로는 밝혀지지 않던 원인을 새롭게 밝혀내면서 유전자 치료가 가능한 환자군을 구체적으로 제시할 수 있게 됐다”며 “앞으로 미진단 난청 환자의 정밀 진단 및 치료 연계를 위해 전장유전체분석을 적극 활용할 것”이라고 밝혔다.

이번 연구는 고(故) 이건희 회장의 기부로 조성된 ‘소아암·희귀질환 연구사업’과 한국연구재단의 우수신진연구자 지원 프로그램의 후원으로 이뤄졌다. 학계, 병원, 스타트업, 글로벌 연구기관이 협력한 대표적인 다학제 연구로 평가된다.

이번 결과는 한국형 유전자 치료제 개발의 가능성을 밝히는 중요한 초석이 될 것으로 기대되며, 난청뿐 아니라 다른 유전 질환 연구에도 확장될 수 있을 것으로 보인다.

바이씨즈, 실리프팅 브랜드 ‘자보실’로 리뉴얼… 볼륨실 ‘자보쇼츠’ 출시

메디컬 뷰티 테크기업 '바이씨즈'가 실리프팅 브랜드 ‘자보핏(ZAVOFIT)’을 ‘자보실(ZAVO THREAD)’로 리뉴얼하고, 특허받은 D-MESH(더블메시) 구조 기반의 차세대 볼륨실 ‘자보쇼츠(ZAVO SHORTS)’를 새롭게 선보였다. 이번 리브랜딩과 신제품 출시는 바이씨즈의 프리미엄 실리프팅 라인업을 한층 강화하는 계기가 될 것으..

바이씨즈, 실리프팅 브랜드 ‘자보실’로 리뉴얼… 볼륨실 ‘자보쇼츠’ 출시

메디컬 뷰티 테크기업 '바이씨즈'가 실리프팅 브랜드 ‘자보핏(ZAVOFIT)’을 ‘자보실(ZAVO THREAD)’로 리뉴얼하고, 특허받은 D-MESH(더블메시) 구조 기반의 차세대 볼륨실 ‘자보쇼츠(ZAVO SHORTS)’를 새롭게 선보였다. 이번 리브랜딩과 신제품 출시는 바이씨즈의 프리미엄 실리프팅 라인업을 한층 강화하는 계기가 될 것으..

정덕영 클릭트 대표, 독자 기술인 XR 스트리밍 지연 보정 기술로 ‘대통령 표창’ 수상

클릭트는 정덕영 클릭트 대표가 산업통상자원부 국가기술표준원이 13일 주최한 ‘2023 신기술실용화 촉진대회’에서 ‘XR을 위한 화면 지연 보정을 위한 MTP Latency 개선기술’에 대한 높은 기술력과 뛰어난 공로로 기술개발과 제품화, 관련 산업기술진흥에 기여한 공을 인정받아 산업기술진흥유공 신기술실용화 부문 대통령 표창.

정덕영 클릭트 대표, 독자 기술인 XR 스트리밍 지연 보정 기술로 ‘대통령 표창’ 수상

클릭트는 정덕영 클릭트 대표가 산업통상자원부 국가기술표준원이 13일 주최한 ‘2023 신기술실용화 촉진대회’에서 ‘XR을 위한 화면 지연 보정을 위한 MTP Latency 개선기술’에 대한 높은 기술력과 뛰어난 공로로 기술개발과 제품화, 관련 산업기술진흥에 기여한 공을 인정받아 산업기술진흥유공 신기술실용화 부문 대통령 표창.

푸마가 성사시킨 두 천재의 만남, 망누스 칼슨과 펩 과르디올라

글로벌 스포츠 기업 푸마(PUMA)가 맨체스터 시티 풋볼 클럽(Manchester City Football Club), 체스닷컴(Chess.com)과 함께 두 천재: 축구계의 펩 과르디올라(Pep Guardiola)와 체스계의 매그너스 칼슨(Magnus Carlsen)의 독점 대담을 론칭했다. 이 푸마 홍보대사들은 자신의 커리어에서 잊을 수 없는 순간에 대해 이야기하고, 두 스포츠의 전략과 전술을 자세히 들려...

푸마가 성사시킨 두 천재의 만남, 망누스 칼슨과 펩 과르디올라

글로벌 스포츠 기업 푸마(PUMA)가 맨체스터 시티 풋볼 클럽(Manchester City Football Club), 체스닷컴(Chess.com)과 함께 두 천재: 축구계의 펩 과르디올라(Pep Guardiola)와 체스계의 매그너스 칼슨(Magnus Carlsen)의 독점 대담을 론칭했다. 이 푸마 홍보대사들은 자신의 커리어에서 잊을 수 없는 순간에 대해 이야기하고, 두 스포츠의 전략과 전술을 자세히 들려...